四海龙王的演变和发展简介

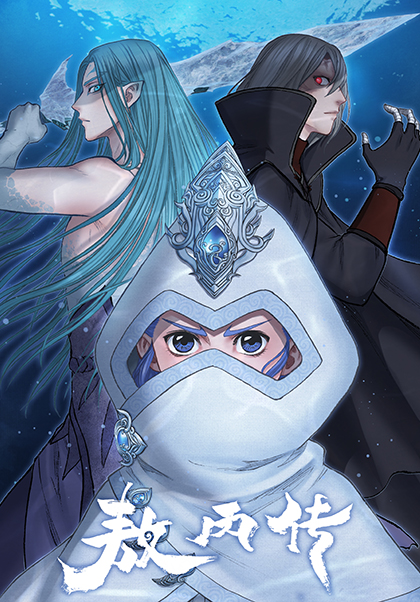

犹记得当初漫画第一次公布东海龙王人形图时,我是倒吸了一口冷气,毫不夸张的说,当时我是握着拳头,忍泪含喜啊。这张图不仅给了东海龙王一个帅气的外表,同时也给出了他青龙的身份。就凭这张图,从天地诞生起就存在于华夏大地的龙总该当一回正派了吧。我为什么会有这个想法呢?主要是因为这个龙王人形图打破了以往龙王人形的固有印象,以往的龙王要么老态龙钟,要么毫无气质。

人们都说,眼睛是心灵的窗户,通过眼睛可以了解一个人性情和品德,甚至可以洞悉他的内心。可是那张图里,龙王微闭双眼,我们失去了窥探他内心的一个窗口。但是,我们仍然能从他强大的气场和坚毅的脸庞感受他身上沉甸甸的故事。这是自龙王人格化以后出现的第一个年轻帅气的形象,在龙王众多人格化形像里,这个兼具霸气、帅气、英气于一身的形象无疑具有划时代的意义。二斯老师画的这个东海龙王真的非常符合他的人设,神情和气质都恰到好处,他仿佛是在回忆龙族曾经的辉煌,又亦或是在思考龙族如今的困局,甚至还有对龙族未来的担忧……闭目不语,忧心忡忡,年轻的龙王必须要用他瘦弱的双肩挑起族群的大梁。一边是天庭虎视眈眈,一边是海族貌合神离,几个兄弟姐妹似乎也靠不住。每次想到这一点我都感觉好绝望好窒息,直到应龙出场,我才幡然醒悟,李老师怎么就这么贴心呢?给龙王量身定设了一个这么完美的老婆,龙控喜极而泣啦。应龙和青龙都是中国上古顶级神龙,这样的组合给了我足够的底气。

中国龙的历史虽然可以追溯到天地初开之时,但是给龙封王这事却比较晚。中国古代没有龙王这个说法。成书于魏晋南北朝时期的汉译佛经《法华经》最先出现了“龙王”一词。大家都知道,佛教传入中国时,因佛经中对蛇的描述与中国龙极为相似,于是梵文印度蛇Naga被翻译成了龙,印度蛇王也就被翻译成了龙王。这是一个非常大的错误,这就跟英文dragon一样。就因为佛经中的这个错误翻译,导致一些人竟想借此开除东海龙王的中国龙籍,这是多么可怕而又无耻的想法!

佛经龙王观念的传入,只能说对中国龙王的形成起到了一定的促进作用。尤其是关于四海龙王,佛经中的四海观念与中国的四海观念也完全不同,简单的拿中国本土的概念去比附佛经中的观念,是非常不科学不严谨的态度。即使没有佛经龙王观念的传入,在中国龙的人格化过程中迟早也会给龙族封王。连一直都是以孤家寡人形象出现的孙悟空都被中国人封了美猴王,何况龙子龙孙满天下的龙呢?在中国人看来,人间有帝王,天庭有玉帝,“王”对中国人太熟悉了,为了体现地位尊贵当然是封王了,这是民间根深蒂固的观念。

从“龙王”到“四海龙王”的发展又经历了一系列的演变过程。在这个过程中,中国古代的海神信仰、四海祭司、阴阳五行学说及方位学说和龙神传说等等都起到了极其重要的作用,可以说是这些中国传统文化的综合作用最终形成了现在的四海龙王信仰。虽然龙王的观念与佛经的传入有一定关系,但是四海龙王其本质是龙,核心身份是龙族首领,中国固有的龙神和神龙的观念才是其亲生父母。如《楚辞》中虬、螭等众多的龙族描写;大禹治水中的应龙故事;先秦神话中的烛龙传说;古代天之四灵的青龙;星宿中的苍龙等等。正是这些神龙的存在,以及中国人对龙文化的深入骨髓的推崇,才使佛经中龙王观念传入中国后,中国人能迅速接受并创造了自己的四海龙王信仰。

在四海龙王的形成过程中,统治阶级的认可起到了决定性的作用。民间信仰达到一定程度就会得到帝王的关注甚至是认可。天宝十年(751年)正月,唐玄宗李隆基“封东海为广德王,南海为广利王,西海为广润王,北海为广泽王。”大观四年(1110年)八月,宋徽宗赵佶将传统五方神龙正式封王,“封青龙为广仁王,赤龙为嘉泽王,黄龙为孚应王,白龙义泽王,黑龙为灵泽王。”青对应东,赤对应南,黄对应中,白对应西,黑对应北。自此,中国传统神兽“龙”经过官方盖章,最终人格化,且名正言顺的登上了王位。从此,龙王在人们心中不在只是神兽动物形态了,而是和人一样有了人格,有了人形像。

由于官方的册封,龙王信仰得到了蓬勃发展,作为龙王替代河伯的最好例证便是龙王庙从此在中华大地如雨后春笋般遍地而生。在此之后的民间小说开始出现“龙王”一词。在此之前的小说用到的称呼都是“龙君”“龙神”,而非“龙王”。比如首次出现人形龙君形象的唐代传奇《柳毅传》中描写的洞庭龙君、钱塘龙君,这部作品也第一次构建了龙族庞大而复杂的族群关系。这个时期的龙神形象基本都是正面的、向上的。在随后宋初的《太平广记》中,龙神形象更加丰富,正反两面的都有。然后龙神形象渐渐变得中性了,到了元明清时期,神话小说中龙神的神性基本被泯灭殆尽,出现的基本都是各种充满人性矛盾和人性弱点的世俗龙王。总之,在四海龙王的发展演变过程中,对四海龙王形象的推动和普及,神话小说功不可没。尤其是以《西游记》为代表的明清神魔小说。

“四海龙王”的名称首次出现在东晋末的《道藏•太上洞渊神咒经》,也就是说是道教首先提出了“四海龙王”的说法。但是此后数百年间“四海龙王”再没有出现过。直到元末明初戏曲《争玉板八仙过沧海》才再次出现,并且是以比较成熟的形象出现。“四海龙王”作为一个整体概念出现的同时,出现了“东海龙王”“南海龙王”“西海龙王”等,其中以“东海龙王”出现频率最高。这部戏曲是四海龙王观念发展的转折点。首先,四海龙王第一次以戏剧重要角色身份出现,具备了相应的人格内涵和意义,不再是可有可无,而是在神仙世界中拥有了不可替代的位置。第二,四海龙王第一次有名有姓,“敖广,敖闰,敖钦,敖顺”,这四海龙王的姓名被大众广泛接受。另外这部作品中出现了较早的齐天大圣大战四海龙王的故事情节。只是这个齐天大圣并不是《西游记》中的孙悟空,但他也同样是偷吃仙丹后炼成铜筋铁骨、火眼金睛,也有着曾经西天取经的经历,可以说孙悟空与之相似度相当高。并且,在这个体系里,四海龙王是属于玉帝管辖,而齐天大圣属于太上老君的弟子,双方的大战实际上就是仙家与道家的对垒。这说明当时神仙世界已具雏形,不过最终使之完备并发扬光大的是明代以《西游记》为代表的神魔小说。同样,虽然《争玉板八仙过沧海》对四海龙王的定型具有决定性意义,但是正真将四海龙王推向大众,使之取代中国古代社会里原有的河伯水神观念,覆盖掉神龙和龙神传统认识的,是《西游记》等神魔小说。

《西游记》中对四海龙王的描写基本奠定了后世文学创作中四海龙王的形象基础。吴承恩整合了四海龙王的身份。第一,是天下所有水族首领,有龙母龙女龙子龙孙。第二,是海中王者,以水晶宫为住所,龙族社会体制同人间帝王一样,有龟丞相鳌将军、虾兵蟹将、巡海夜叉等臣属,统管天下所有水域。第三,是兴云布雨之神,每有需要,四海龙王便会聚齐雷公电母风伯雨师做法显神通。同时,这部作品还赋予了四海龙王相应的特性。他们普遍法力不高,所以看似贵为一方霸主,但凡动起手来总是吃亏,最后也只能忍气吞声委曲求全。还有,就是龙宫宝贝多,孙悟空正是因为寻宝才和四海龙王扯上关系,并且因为孙悟空的花果山正好和东海毗邻,所以孙悟空和东海龙王的关系就更近了一层,正所谓远亲不如近邻。

龙是上古神话的神兽,在华夏文明里拥有崇高的地位,龙文化是中华文化里重要的一支,贯穿整个中华文明的发展史,是中华文明的象征。但是龙在神话小说中(尤其是明清时期的神魔小说)为何地位却很低呢?这里就以《西游记》为例分析一下。在《西游记》里,四海龙王被猴子呼来喝去,随叫随到,唯唯诺诺,小心翼翼。定海神针被抢走,东海龙王是一点办法都没有,堂堂龙王三太子被唐僧当马骑,地位更低的泾河龙王只因下雨错了时辰就被斩。整个龙族被刻意打压、贬低。其实仔细看看不难发现,其他比如凤凰、麒麟、狻猊等华夏神兽在西游记里地位都很低,要么作恶,要么被当坐骑。这显然是有意为之,明显的群体歧视,一系列象征华夏的尊贵神兽在吴承恩笔下毫无尊严,犹如弱势群体。

吴承恩先生50岁才补了个贡士,60岁才开始当官,浙江长兴县县丞,这个官不是县长,是县长的副手。关键是干没多久还被人黑掉了,也没混出个名堂,最终只好辞官回家。学而优则仕,吴先生学得好不好另说,反正就是仕途不顺,挺郁闷的。他对朝廷的不满可想而知,认为统治者昏庸,不能唯才是用,换谁谁都会不满的,只不过别人无先生之才写不出流传百世的小说。吴先生是学者,无论是自身遭遇还是所见所闻,他对朝廷的不满都是可以理解的。所以,在他的笔下,龙、凤、麒麟、狻猊等这种皇室贵族的象征之物,都是那么差劲,尤其是龙族,龙生九子,一律地位卑微,被打压,被戏耍,被当坐骑。平日里噤若寒蝉,战战兢兢,一点屁事就被惩罚被打杀,苛刻得近乎毫无道理。远不止这些,还有天蓬元帅变成了猪,玉皇大帝毫无法力被迫钻桌子,没背景的妖通通被孙悟空打死,有背景的则回归原位,等等。这不过是吴先生借此映射大明王朝,映射世道黑暗而已。其他拿龙映射朝廷的神话小说基本都是这个情况。不过西游故事实在是传播太广,家喻户晓,老少皆知。所以四海龙王形象基本被《西游记》定型了。但是,吴先生虽然在小说里把龙族设置得地位很低,但也并不是把龙王们搞得一无是处。比如在东海龙王和孙悟空的关系的设定上还是有所保留的,并没有完全把龙族推到主角孙悟空的对立面。相反,孙悟空和东海龙王的私交似乎还不错,甚至孙悟空在和西海龙王说到东海龙王时用的词是“昆玉”,“昆玉”是古代人对别人大哥的尊称,这说明吴先生对龙王还是保留了最后一点尊重的。

《西游记》几乎有三分之一的章节中都有龙王或者龙的身影,吴承恩真的是三句不离龙。孙悟空被师父赶走,他气得暴走后竟然第一个想到去向东海龙王诉苦,而东海龙王听后不动声色的耐心给他做了一番开导,龙王引他观墙上之画,画中画的是张良为黄石公三进履的故事,龙王依此画劝孙悟空应当效仿张良进履,不念旧恶,继续保护唐僧西天取经,日后好脱去妖仙之名修个正果。最后结果大家都知道了,东海龙王真就劝说成功了,孙悟空幡然悔改,终于浪子回头继续保护唐僧取经,最终完成佛祖委派的重任。孙悟空虽有菩提老祖传授一身绝学,却没有人教他做人的道理。东海龙王对猴子的这次劝诫就跟族中长者教导刚闯荡江湖的晚辈小生差不多意思。

总体来说,《西游记》中众多龙角色亦正亦邪,无大奸大恶,也无大善大德。所以吴承恩虽然拿龙映射朝廷,但最终还算是给了华夏图腾一点点面子,从他借孙悟空之口把“昆玉”一词用到东海龙王身上足见其压龙但又崇龙的矛盾心理。所以他并没有对四海龙王和三太子痛下杀手,究其原因,可能是源于吴先生虽然对朝廷不满,但其仍不失为一位有民族文化认同感的学者,他对朝廷还是抱有一丝希望的,在他的内心,他仍然殷切的希望国君能清正廉明,国家能繁荣昌盛。这就像我们生活中遇到不公平的事,我们也可能会发几句牢骚表达下对社会的不满,但是我们内心仍然是热爱生活向往美好的普通人,这跟一些三观不正、对社会怀有敌意、无视中华文明的人完全不同。其实,正真将龙王及龙族按在地上践踏极尽侮辱之能事的就是那部连鲁迅都忍不住吐槽的《封神演义》。《封神演义》的核心思想就是,好人就是好人,即使乱杀无辜也是好人;坏人就是坏人,即使现在没做坏事我琢磨着你将来肯定会做坏事所以我现在就要惩罚你。你要问这是啥子道理,别问,问就天命。都是天命,那还奋斗个啥劲?

虽然《封神演义》里辱龙王、杀龙子,但对龙王龙子的设定是无大奸大恶的普通人形象,甚至还很无辜。正真将龙王龙子改编成罪恶滔天、恶贯满盈的大反派的是上世纪七十年代末上美的动画片《哪吒闹海》。这部片子拿四海龙王映射“四人帮”,我真的是很服,除了是四对四之外,我硬是没看出来这俩之间有什么必然的联系。可能是刚走入正轨,十年动乱的余威使当时的主创们觉得由象征封建皇权的龙来当反派正合适,而且正好是四个。毫无疑问,那部片子影响了整整一代人(或许还不止),在我看来,它的成功是以牺牲中国传统文化中的龙形象为代价的。从此,吃小孩的恶龙形象深入人心,影视作品的龙仿佛与老百姓心中的龙不是一个物种。一个是彻头彻尾的大坏蛋,一个是受人崇拜的吉祥神兽,龙王表示这待遇简直冰火两重天。每次想起这些作品中被践踏的龙,再看看我戴在脖子上的龙形吊坠,我就有一种强烈的割裂感。世界上有图腾崇拜的国家很多,但基本找不出像中国龙这样的神奇的存在了。不过,毕竟那部作品是在特定历史背景下的特殊产物,带有明显的时代烙印。在那之后的四十年里,也基本再没有出现过同类型的设定。荒唐的年代结束了,无数冤假错案得以平反昭雪,可是龙族却还在含冤受辱,这么多年过去了,中国已经进入了一个崭新的时代,是时候给我华夏神龙平反了。从当时的水平来看,那部作品确实有很高的艺术价值,不过它在中国龙文化传播和发展中是到底是一个什么样的存在还真不好说。毕竟总会有人无视它的特殊性而效仿,甚至把杀戮当成卖点、爽点。有些东西想要看清楚一点,必须要站远一点,四十年,太近了。

既然说到影视化作品,央视86版《西游记》就必须得提了。杨洁导演对吴承恩的原著也是做了很多的改编,原著中孙悟空其实杀戮很重,杨洁导演去掉了猴子杀戮的兽性,给他添设了不畏艰险、反抗压迫、惩恶扬善的人性,而且在形象设计上也是又美又帅又灵,不愧美猴王的称号。对于龙族,杨洁导演同样去掉了其欺软怕硬、胆小维诺、虚伪狡诈的伪吏形象,给其增设了乐于助人、恩泽百姓、护佑苍生的正面形象。尤其是对小白龙的刻画,更是入木三分,让人难以忘怀。杨洁导演对小白龙的用心从她的选角就可以看出来。当年杨洁导演看中了演员王伯昭老师,希望他能出演小白龙,但由于种种原因,王伯昭老师推辞了,还故意开了个高价钱,其实就是婉拒。但是,杨洁导演认为小白龙不光要帅气,还必须要有英武气,所以她挑来挑去就是觉得王伯昭老师最符合小白龙的人设,就要他演。所以最后剧组不惜花重金硬是请来了王伯昭老师(据说是全剧组片酬最高),这一演竟成经典,从此无人能超越。时隔三十年后,王伯昭老师谈到此事时,觉得当时的自己年轻气盛不懂导演的良苦用心,袒露心声直抒悔意。从这件事,也可以看出导演对小白龙这个角色的重视和慎重。86版《西游记》之所以能成为经典之作,与导演对原著去其糟粕取其精华的改编分不开,与导演卓越的才能分不开,更与导演对中华文化的热爱分不开。当然也与那时候演员们的敬业精神和精湛演技分不开。能成为经典是有原因的。杀戮从来都不是什么值得宣扬的东西,尤其是乱杀无辜。真善美一直都是我们崇尚的美好品质,和平也一直都是人类共同的追求和向往。

本来打算接着分析一下饺子版的四海龙王,突然发现以目前已知的剧情,我对这版四海龙王一无所知,所以没办法分析了。虽然从电影彩蛋里可以初见端倪,但是毕竟信息量太少没法妄下论断。等饺子版的龙族尘埃落定,我在来补上这段分析吧。从西海三太子小白龙联想到东海三太子小丙丙,突然发现两位导演对他们的设定竟然如出一辙,那就是除了帅气,都具有英武气。果然优秀的人对龙太子的理解都是一样的。

任何一部作品都是作者内心的反映,从作品基本就可以看出作者要宣扬的东西,也可以看出作者的人格和思想以及他的价值取向和道德情操。四海龙王观念和龙族故事发展到现在,虽说已基本定型了,但是仍有非常大的挖掘空间,甚至破除框架来个改头换面也不是不可以。对于这一点,饺子导演已经迈出了第一步,这一步对于改变龙族文学形象的意义不亚于当年阿姆斯特朗踏上月球的那一步。这也就是我认为饺子版人形龙王具有划时代意义的原因。

虽然文字记载是研究历史的重要资料,但毕竟文字是人写的,故事是人编的,都会带有作者的个人思想和观念。而且文字记载也并不是唯一研究历史的资料,还有更客观更真实的东西,那就是渗透到生活中的传统习俗和考古发掘的文物,这两样基本都是真实历史的见证和再现。尤其是考古,通过考古我们不断的修正史料文字中记载的不足甚至是错误,让历史更加接近真实。可以说,考古对追溯龙文化的起源、研究龙文化的发展和演变起到了巨大的作用。虽然四海龙王最先由道教提出,但真正开始流行崇拜是始于唐宋时期帝王封龙神为王,即唐玄宗封四海龙王,宋徽宗封五方龙王。四海龙王只是借鉴了佛教的龙王观念,与其并无太大关联。道教的纯中国血统的四海龙王及五方龙王,是由朝廷封的本土龙神而来的。由朝廷册封、由中国本土龙神演变而来的龙王,才是后来神魔小说中四海龙王的直系宗祖。

龙宫守护者 63人订阅

© 本文版权归作者 龙宫守护者 所有,任何形式转载请联系作者。

来自一本漫画

评论

请先登录再发表评论

0/300字 发布

热门

展开更多热评

最新

展开更多评论

触底啦~

第一个发表评论呦~